BAYONE – Sabía que la cosa se polarizaba con los días, eso ya llevaba semanas, y quizás hasta meses. Pero nunca me imaginé que de una lucha de silencios y voces pasaran al punto de programar un combate a puño pelado y limpio.

Chamacas y chamacones… ¡En esta esquina…. Leoncio Pichinte! Y en esta otra… ¡Carlos Aragón! Más conocido como… ¡Tamba!

Tres fuimos los referís. Julio Molina, Saúl Barrientos y yo, los otros habitantes de aquella casita que compartíamos en la colonia Costa Rica. Cómo llegué a ella casi ni me acuerdo. Uno de esos momentos en la vida en que, entre otras cosas, te quedaste sin nada, hasta sin casa. Y el Primo me dijo que me fuera a vivir donde ellos. Sobraba un cuarto.

Era una casa con disciplina y sólo con lo estrictamente necesario. No sobraba ni faltaba nada. La limpieza y todos los quehaceres estaban calendarizados. Para comer había en la cocina un quintal de gérmen de trigo. Yuca. A buen 9 de la mañana, Julio y Carlos comenzaban sus ejercicios de guitarra en partes separadas de la casa para no interferirse. El Primo en la sala y Julio en el cuarto de Pichinte que era el más alejado. En esa casa uno se desplazaba en estéreo.

Una tarde estábamos en la tiendita y comedor donde a veces refaccionábamos, cuando sin venir a cuento, uno de ellos, Tamba o Pichinte, dijo algo como: pués si querés vámonos a la la calle. Alguien propuso que mejor nos fuéramos a la casa, que allá había espacio suficiente. Pero quizás valga la pena saber un poco la historia de esa casa, contada por Julio Molina.

Un grupo de amigos buscaban una casa para vivir en comunidad, lo que por ese tiempo se hacía mucho, o se intentaba. Pero algo pasó y de la noche a la mañana dejaron de verse. Un día que Julio caminaba por la Calle Arce se cruzó con Tamba, que venía en sentido contrario (sic). Después de saludarse, Tamba le reclamó noticias de la casa para la comuna: ninguno había vuelto a tener noticias de nadie. Ambos supusieron que los habían dejado fuera de la jugada, pero fuera por lo que fuera, ellos, seguían sin casa.

Hay ve si alquilamos una nosotros, le dijo Tamba. Julio le respondió que el problema era que él no tenía trabajo. No importa, le dijo Tamba. Y le explicó: Pronto una chamaca va a inaugurar una discoteca y yo voy a ser el disjokey. Vos buscá la casa, y cuando estemos instalados, buscás trabajo. Vergón, le dijo el Julio. La discoteca se llamó El Bigote y el logo que estaba a la entrada lo realizó Pedro Portillo. La dueña de El Bigote era Fina Gómez.

En el camino comprendí que se trataba de una pelea a puño pelado y que nosotros seríamos espectadores y referís. Cuando llegamos, las dos o tres cosas que estaban en la sala fueron a parar a los dormitorios mientras Pichinte y Tamba se descamisaron y descalzaron. Luego se colocaron en diagonal dentro del rectángulo del espacio de la sala para tener mayor terreno de avance o de recule. Nadie definió ni le recordó reglas a nadie.

Una noche, Carlos quería descansar de su rutina, cuenta Julio. Como sabía que yo había trabajado con «torna mesas», me dijo que El Bigote tenía un nuevo gerente, un chamaco tranquilo, y me dio su nombre: Leoncio Pichinte. Me dijo que fuera a verlo y le dijera que él estaba un poco mal de salud y que yo llegaba a hacerles la noche. Carlos me dibujó y escribió en un papel como manejar el equipo. Total, que cuando menos sentí, el disjokey era yo. La onda es que te ajuste para la comida y la casa, me dijo.

Tamba y Pichinte colocados, inmóviles en sus posiciones iniciales de combate, me recordaron esos grabados o fotos antiguas de boxeadores posando para la eternidad con bigote engominado, jajá. En verdad estaban para una foto, sin camisa, sin zapatos y los pantalones enrollados a la altura de las chimpinillas. Y en ese justo momento llegó esa luz que difumina los contornos y que anuncia lo que Carlos Castaneda denomina: la hora de ver. Mi mamá, campesina de orígen, le llama la hora de la oración.

La hora de ver define ese segmento de tiempo en que el día y la noche se funden. La hora de ver sería lo que dura esa transición desde su principio a su final. Esa transición o disolvencia de lo uno en lo otro, de la luz en la oscuridad, es la hora de ver. No es muy corta. Tamba y Pichinte ahí, inmóviles, en postura de boxeadores al inicio del combate, semidesnudos y mirándose fijamente a los ojos, no exactamente con cólera, sólo una mirada de ahora vamos a ver cabroncito.

El tiempo se había detenido y todos sabíamos que el tiempo volvería a cobrar vida con los puñetazos de la pelea. Y entonces comencé a ver: el combate que estaba por comenzar no era solo entre Tamba y Pichinte, o entre el disjokey y el administrador de El Bigote, también era, de alguna manera, entre las FPL y el ERP.

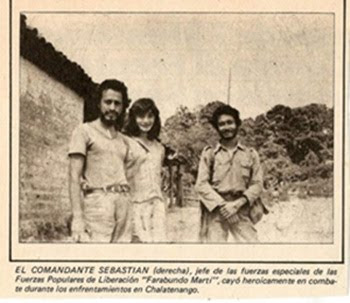

Faltaba que todavía corriera mucha agua y sangre antes de que el Primo, Tamba o Carlos, a la hora de su muerte en septiembre de 1981, cayera siendo Jefe de las primeras Fuerzas Especiales de las FPL, y para que Leoncio Pichinte llegara a dirigir las LP-28 y luego ser Secretario General de la Coordinadora no se qué de Masas (detesto que se le llame masas a las multitudes trabajadoras) y fuera, Pichinte, el único dirigente que se salvara de la dirección del FDR original en 1980, cuando durante una reunión pública en el Externado de San José, los escuadrones de la muerte secuestraron y luego asesinaron con salvajismo de lujo a toda la dirigencia popular, Mendocita, Juan Chacón, Franco, Quique Álvarez… Y cosas de la vida, lo que había sido el pecadillo de Pinchinte, esa vez le salvó la vida: llegó tarde.

No hubo amagos ni mayores tanteos. Tiros y golpes buenos y defensas reflejas al principio, ínfimas pausas y nuevos tiros, cada vez con mayor contundencia. Los sudores comenzaron a gotear por narices y frentes. Ni una palabra. Solo el silencio y los pujidos del esfuerzo a medida que se daban o se recibían los golpes. Los dos combatientes los encajaban sin muestra del dolor o del placer contenido, dado o recibido.

Hermosa la imágen en mi memoria de aquellos cuerpos combatiendo entre la luz que terminaba y la oscuridad que se instalaba, esas siluetas de Carlos Aragón y Leoncio Pichinte fajándose sin descanso y con limpieza. Sus siluetas arrojando golpes y sudor cuasi chispas, gotas de sudor que surgían en el aire, fugaces entre la velocidad de los golpes y de los movimientos, brillando con luz propia en recule o en avance. Solo se escuchaban los golpes, las respiraciones, los resoplos de los contricantes.

Sólo sabría añadir que el combate fue excelente, limpio, y que no vale la pena juzgar quién conectó más jabs o más trompones o mejores pescozadas. O quien soportó y resistió mejor lo recibido. Nunca, ninguno de los otros tres tuvimos que intervenir. Describir más sería mentir. En todo lo que escribo hay algo de literatura e imaginación activada por el recuerdo y mi memoria fotográfica. En todos mis escritos la emoción aparece para golpear o seducir, según el caso. Hablo de mi, no de los otros ni de ustedes. Cada uno tiene su manera de tocar el cielo o descender hasta el infierno. Y cada quien su cielo. Y cada quien su infierno. Pero la literatura tampoco puede traicionarse a si misma.

Sólo se decir que cuando la hora de ver pasó y la noche se instaló y alguno de nosotros encendió la luz, ambos colosos (lo habían sido en ese segmento del tiempo en que se ora y se ve) se sentaron en el suelo, cada uno en un ríncón, sudorosos y cansados. Satisfechos. Casi en paz.

Las tensión quizás no terminó en aquella casita de la urbanización Santa Clara de la Colonia Costa Rica (o mejor dicho, la tensión entre ellos, entre Tamba y Pichinte, entre el disjokey y el gerente, entre el Felipe y el Ernesto), pero la comunicación entre todos nosotros volvió a la casi fluidez de un buen poema. La guerra apenas estaba comenzando.

Foto: Benjamín Valiente

Imágen: Françoise Besème

En una de las fotos aparecen Julio Molina (Jacinto), Sandra Beatriz Villatoro (Rubenia) y Carlos Aragón (Sebastián), tomada en La Montañona, Chalatenango, 1981.